日本人は寄付をしない

よく日本人は寄付をしないと言われています。

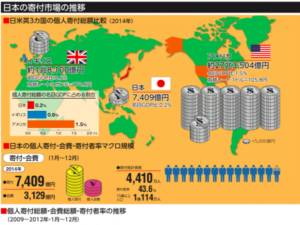

2015年寄付白書インフォグラフィックより

2015年寄付白書インフォグラフィックより

これは、2015年寄付白書から発表された世界のの寄付市場の推移を表した図ですが、

アメリカの年間個人寄付総額が27兆円なのに比べ、

日本は7,409億円とアメリカの2.7%しかありません。

世界的にみてもかなり少ない額ですね。

やはり、これでは寄付の文化が根付いていないと言われても仕方ないですね。

ホームレスへの対応について

世界中でホームレスの人は存在しますが、日本人はホームレスに対して恵まないことでも知られています。

実は、日本のホームレスは働いて暮らしているのです、空きカンを集めたりしながら。

アメリカはどうでしょうか?アメリカのホームレスは他人に恵んでもらって、それだけで暮らしている人も多いのです。

暮らしていけるだけ恵んでもらえるということですね。これも一種の寄付です。

日本人の貧困に対する考え方

日本人は、貧困は個人の努力不足や怠惰なものと考えます。

なぜでしょうか。それは日本が社会的に非常に平等な国だからなのです。

先ほどの話ですが、日本人は根本的に、ホームレスが自分たちが所属しているのと変わらない同じ世界、同じ階層、同じ社会に属していると考えています。

なので、対等な立場であるからこそ「働かざるもの食うべからず」と思っているのです。貧しさの原因は自分にあると。

日本には階層が無い

欧米では、貧困は社会の階層によって生み出されるという構造的な問題があります。

必ずしも貧困層の人が怠けているわけでは無いのですね。

イギリスは上流、中流などの階級社会ですし、ドイツはマイスター制、タイには爵位制度が存在しますし、アメリカ、オーストラリアには人種的な壁、インドはカースト制度など様々な社会的要因によって、平等なチャンスがないのです。

日本では海外で見られるような社会の階層はありません。全員が同じステージということなんです。

日本も構造的な貧困問題があるならば寄付も増えるとさえ言われています。

日本でなぜ階層が無くなったのか

ご存知のとおり、江戸時代までは実質上の貴族制度、江戸時代には「士・農・工・商」という制度により階層が存在しました。

明治維新改革により身分制度が廃止となり「四民平等」とされましたが、ゆるやかな階層制度は残っていました。

しかし、戦争が終わり、連合国軍総司令部(GHQ)が日本の弱体化を図るため財閥解体、農地改革、教育改革などを行ったことは周知の事実です。

こういった施策で日本は良いか悪いかは別として平等に近づいていったわけですが、それ以外にGHQが日本を調べ、一番恐れたことがあります。

日本の家制度です。

家制度とGHQ

家制度とは、長男が本家を継ぎ、家の財産などはほとんどが長男のもとに集まるかわりに、長男が「家」を守っていく制度です。

次男以降は分家という形で、本家からは外れますが「家」を外から支えます。長男は財産を守っていくことと同時に、親戚が困っていたら助ける、弟妹のみならず、分家筋も含め養っていくという義務を負います。

困っていたら助けあう日本の文化が存在したのです。

家制度により、日本人は強い絆を持っていました。これをGHQは恐れたのだと言います。

GHQは、「平等」というキーワードを使い長男相続を廃止、男女の立場を平等にし、家制度を壊して行きました。

その結果、助け合う文化もどんどん薄まっていきました。

他の政策と相まって、日本の階層は無くなりましたが、日本人どうしの結束は狙いどうり無くなっていったと言われています。

助け合いの変化

家を中心とした絆が断ち切られたことによって、日本人は社会的な組織の繋がりが強くなりました。

つまり、個人が何かしらの集団に属して、その集団に貢献するかわりに、何かあった時は集団が面倒を見てくれるという社会互助的な仕組みとなったのです。

たとえば、貧しい子が進学できない場合、従来は親戚が助け合っていましたが、「家」単位ではなく、その子が所属する村でお金を出して学校に行かせるようになりました。

こういった流れから、日本では個人どうしが助け合うよりも、組織に依存することを選ぶようになったのです。

日本型経営の特徴である「年功序列」「終身雇用」もこういった経緯から発生したのだと思われます。

社会割引

前述の通り、日本人は自分の属する集団を重視し、それを超えて関わろうとしなくなりました。

行動経済学では「社会割引」と言われていることがあります。

人は他人に共感し喜ぶという利他的な面を持っている一方で、だれにでも同じように共感するのではなく、自分に社会的関係が近い人に共感しやすい性質があるとういうものです。

日本は階層が無い分、社会割引が特に強いのだと思われます。

オフィス街で事故が起こった時、他社の社員が倒れていても目もくれず、自社の社員のみを助けていたことがニュースで放映されていたのは有名な話です。

欧米に比べ、日本人が寄付を行わないのは

日本人は寄付を行わないのではなく、寄付を行う必要性を感じにくいのだと思います。

つまり、個人が個人を助けることに、どこかで違和感を感じるようになってしまっているのかも知れません。

日本人が寄付を行う時

しかし、このような背景にもかかわらず、日本人が従来の習慣を捨て、寄付を行う時があります。

災害が起こった時です。

たとえば東北大震災の時など、日本人からの寄付の集まりはものすごく早かったそうです。

何故でしょうか。これは、災害により平等性が崩壊するからだと言われています。

ある意味、その時点で階層ができてしまうのです。

図らずしも、社会的弱者が出来てしまうからです。

弱者救済の心、寄付の心は、実は日本人も当然に持っているのです。

寄付を募るには

故意ではなく平等が崩れた場合、日本人は見返りなく寄付をする確率が大きく上がります。

そのような場合の案件については、日本で寄付を集めることが容易になると思われます。

こういったことを踏まえ、アプローチすることが資金集めには重要な要素だと考えられます。

案件をそのような形にするのか、ターゲットをそういった方向に定めるのか。

資金集めをしようと思われる方は、一度考えてみてくださいね。

テイクオフパートナーズ代表

MBA

2級知財管理士

2級ファイナンシャルプランナニング技能士

西谷 佳之

いつもご覧いただきありがとうございます。

他各種ビジネスセミナー、個別コンサルタント等を賜っております。

過去講演題目(抜粋)

・スモールベンチャーファイナンスのリアル

・ドラマ「陸王」から紐解く 経営ビジョンが叶える会社の生き方

・オープンイノベーション推進におけるクラウドファンディングの活用について

・銀行から融資を受けるポイントとは

・財務分析の勘所

・女性のためのクラウドファンディング

・POC手段としてのクラウドファンディング

・クラウドファンディングと社会的インパクト投資

・資金調達ツールとしてクラウドファンディングの使い方

・起業家がクラウドファンディングで出来ること

その他

ご要望、お問い合わせは以下のフォームからお願い致します。

最新記事 by 西谷 佳之 (全て見る)

- 元銀行支店長が解説する貸金庫の仕組みと管理の実態 - 2024年12月28日

- 企業の女性活躍推進が進まない理由について ~施策や数値目標に焦点をあてることの限界~ - 2024年7月8日

- ピルの使用で女性と組織のパフォーマンスを上げる 「企業の福利厚生としてピルに注目するメリット」 - 2023年10月17日