プロレスが人気を取り戻しています。大きな会場もすぐに埋まってしまうようです。

いま、一番顧客動員数が多い団体「新日本プロレス」

しかし、アントニオ猪木が活躍していたころの「新日本プロレス」とは様変わりしています。

「新日本プロレス」はどのようにして復活を果たしたのでしょうか?「新日本プロレス」の戦略は、ブルーオーシャン戦略のお手本のような戦略なのです。

昭和の「新日本プロレス」

日本のプロレスは1953年に力道山選手が日本プロレスを旗揚げしたことから始まります。

力道山選手のあと、弟子であったジャイアント馬場選手とアントニオ猪木選手が、それぞれ「全日本プロレス」「新日本プロレス」を設立。それにラッシャー木村選手を冠選手とする「国際プロレス」などが加わり、プロレスがブームを起こしていました。

ヒーローとヒール

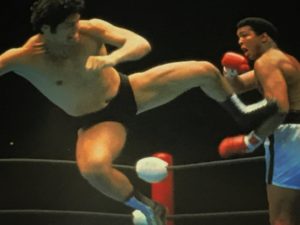

力道山選手が日本プロレスを食べ旗揚げした当時は、戦争敗戦の感情が色濃く残っていました。ヒーローである力道山選手が外国人レスラーを空手チョップでバタバタ倒していく事に日本国民が湧いたのです。

猪木選手、馬場選手の時代も同じです。

アメリカに追いつけ追い越せとの日本人感情は経済の発展を招きました。

それはプロレスでも同じです。アメリカプロレス大手団体と契約し、アメリカのスター選手を日本のリングに上げ、猪木選手、馬場選手がやっつける。これが受けてブームは過熱しました。

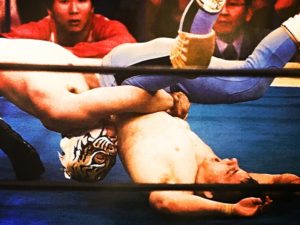

さらに、アニメのヒーローであるタイガーマスク選手が今までにないスタイルのプロレスで外国人レスラーを倒していったことは、新日本プロレスの売上を大きくあげる事に貢献しました。

日本人対決

やがて「では、日本人で一番強いのは誰だ」といった方向に観客の目が行き始めます。

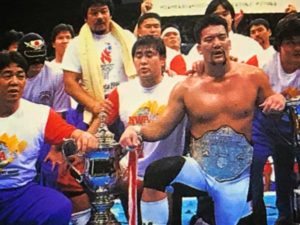

藤浪選手、長州選手といった世代くらいからそのような傾向になってきます。

そこから、武藤選手、蝶野選手、橋本選手の闘魂三銃士が出てきました。ここからは、個性が注目されるようになって来たのです。社会を反映していますね。

しかし、アントニオ猪木選手のストロングスタイルは継承されていました。

つまり、観客は「強さ」を見に来ていたのです。

強さがマニアックに

プロレスは強さを求めていく上で、「因縁の対決」「暴力、流血試合」といった方向性が強くなって来ました。

そうする事で、強さを求める観客をますます惹きつけた反面、いつのまにか社会の方向性とは変わってきました。

ハングリーな時代からある程度裕福な時代へと変わる頃には、ガチのプロレスを求めるファンはどんどん少なくなってきました。

強さの崩壊

そこで、一部のファンは格闘技にシフトしていきました。そして、プロレスラーが格闘技の試合に上がることも多々あったのですが、内容は芳しくありませんでした。

さらに、暴露本が出た事によって、プロレスラー=最強 の構図は一気に崩れ去ったのです。

プロレス低迷期

こういった流れを経てプロレスはかつての隆盛を失いました。

そもそも「強さ」を打ち出すことにより、市場でのポジションを確立していたのですが、その市場が徐々に縮小していく中で、強さでの優位性すら失ってしまったのです。

多くの格闘技、武術らが参入しレッドオーシャン化してきた市場での競争に破れてしまいました。

新日本プロレスでのブルーオーシャン戦略

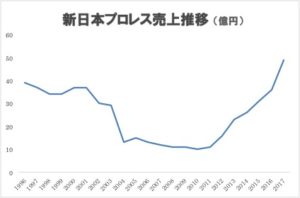

上記の表をみてもわかる通り、どんどん減っていった売上が12年を境にV字回復しています。

これは、ブシロードが新日本プロレスを買収し、ブルーオーシャン戦略が成功したことによります。

ブシロードの木谷社長は、ブルーオーシャン戦略として、基本である「市場の境界を引き直す」ことを実践されました。

ブルーオーシャン戦略では、既存ビジネスの何を捨て、何を強化するのかたいった「戦略のメリハリをつけること」が重要になります。

要素を見直して、増やすもの、減らすもの、取り除くもの、創造するものを見直すことが重要なのです。

「すべてのジャンルはマニアが潰す」

これは木谷社長の言葉です。木谷社長は、マニアは最初の常識にこだわり、時代の変化を受け入れない。マニアだけで巨大な市場があれば問題ないが、そうで無い場合、マニアのみを見ていると市場が縮小する、と言っておられます。

SF小説やプラモデル、ラジコンなどの市場を例に出しておられます。

マニアの「こんなものはSF小説ではない」「プラモデルは時間をかけて作るもの、自分で色を塗るものだ」といったこだわりが、新たな顧客を排除していったのです。

新日本プロレスも同様に、「強くなければプロレスではない」「この技はこうでなければならない」というマニアのこだわりがもとで、市場ニーズから乖離していったのです。

新日本プロレスが行ったこと

ブルーオーシャン戦略として新日本プロレスが行ったことは大きく3つあります。

① コアターゲットのリセット

② レスラーのブランド構築

③ まず見てもらう(体験の提供)

それぞれを詳しくみていきます。

① コアターゲットのリセット

企業はコアターゲットに絞ってマーケティングをしがちなのです。

ただ、今の顧客が将来の顧客になるかどうかはわかりません。変わる可能性は大いにあります。

変化を見逃すと市場そのものが無くなってしまいます。

変化を見逃さず、その時にコアターゲットをリセットする勇気が重要です。

低迷するまで新日本プロレスのコアなファンは

40代・50代男性

でしたが、12年以降大きく変わり、今は

4割が20代・30代の女性、1割が12歳以下の子供

となっています。

リセット出来たのは、それぞれのニーズに対応出来たから

男性は技や試合そのものに興味を持ちますが、女性はレスラーのビジュアルやキャラクターを重視します。子供は格好良さや強さに惹かれる。

これらのニーズに対応するために、レスラーの多様化を行なったのです。

そして、年間参戦選手を増やすために他団体の選手もリングにあげ、それぞれの持ち味を出させることによって、いろんなニーズに対応出来るようにし、エンターテイメント性を強調したのです。

② レスラーのブランド構築

多様化に伴い、レスラー一人一人のブランド構築を進めました。プロレスの人気は、レスラーのブランド力が上がれば上がるほど高まります。

ブランド力を上げるためには個性だけでは難しい。共感を得ることが必要になります。ファンが感情移入出来て初めて人気が出てくるのです。

新日本プロレスは、各所属レスラーに社の方針・ビジョンを伝え、各レスラーが自分の個性をどう伝えるかを考えるようになりました。

新日本プロレスは、各レスラーがツイッターなどで個人を広めやすいようにするために、練習風景や選手のケガ、因縁のストーリーなど、これまでは隠していたミステリアスな部分の情報をどんどん開示していったのです。

それに合わせて、レスラー個人も自分の見せ方やSNSでの拡散方法をそれぞれが工夫して行っています。

レスラーが身近な存在になることで、多くのファンの共感を得ているのです。

選手各自が価値を高めることに積極的である。ここが、新日本プロレスの会社、選手ともにすごいところだと思います。

たとえば、有名な棚橋選手は、自分の食事や毎日のファッションなど欠かさずアップし女性ファンを掴んでいます。

内藤選手は、一見反会社的な立場を取っておられますが、実は一部のファンの代弁者であり、その裏で毎日必ず自分の試合をチェックし、試合の見せ方などを研究しておられます。

他にも、見た目とのギャップで押していくスイーツレスラーの真壁選手、格好良さをアピールしながら子供向けCMに出演し、子供のファン層を狙うオカダ選手など それぞれが個性を磨きファンにアプローチしていく努力を毎日行なっておられます。

③ まず見てもらう(体験の提供)

新日本プロレスは、低迷していたプロレスをV字回復させるために、まずは流行っている感を出しこちらを向いてもらうようにしました。

当初一年で、一気に3億円の広告宣伝を使ったようです。

山手線の車体広告やラッピングバスなど、とにかく目に触れることを優先して行いました。今までのファン以外のファンへのアプローチですね。

「あれ、プロレスって流行ってるんだ」と。

また、テクノロジーの活用も行いました。動画配信サービスに力を入れ、テレビの前以外でも試合に触れられるようにしました。

海外への配信や海外プロレスとの連携も新たな顧客獲得の一環です。

こういった手法を用いて、市場を引き直した新日本プロレスの売上はどんどん伸びています。過去最高を更新しています。

新日本プロレスのこれから

順風満帆に見える新日本プロレスですが、課題がないわけではありません。

エンターテイメント性を高めた結果、技やプレイがどんどん見栄え良く、派手になってくることで、選手への負担が大きくなっているのです。

三沢選手や橋本選手など有名な選手が命を落とされたことは有名ですが、先述の棚橋選手は復帰こそされておられますが、腕や膝に爆弾を抱えておられますし、柴田選手や本間選手、飯伏選手やケニー・オメガ選手まで、人気絶頂であった選手が次々と怪我で休場中です。

常に危険と隣り合わせの職業ですが、お客様に常に新しいものを提供するという使命感は選手を危険にさらしているのも事実です。

海外では、危険な技をかけた選手にはペナルティが課せられ、出場の機会を失ってしまうこともあります。そのようにして選手を守らざるを得ないというのが実情のようです。

こういった現状をどのようにクリアしていくのか。

新たな課題として新日本プロレスの抱えている課題ですが、ビジネス的な側面からも動向を伺っていくことにしたいと思います。

ブルーオーシャンでのビジネスへ

ブルーオーシャン戦略は、競争相手のいない市場を探し、そこに事業立地を移すことではありません。

新日本プロレスのように、勇気を持って、自らの持てる資産の棚卸しを行い、減らすもの、増やすもの、削るもの、新しく加えるものなどを見極め「戦略のメリハリをつけること」で市場を引き直すことが重要なのです。

テイクオフパートナーズ代表

MBA

2級ファイナンシャルプランナニング技能士

西谷 佳之

いつもご覧いただきありがとうございます。

他各種ビジネスセミナー、個別コンサルタント等を賜っております。

過去講演題目(抜粋)

・スモールベンチャーファイナンスのリアル

・ドラマ「陸王」から紐解く 経営ビジョンが叶える会社の生き方

・オープンイノベーション推進におけるクラウドファンディングの活用について

・銀行から融資を受けるポイントとは

・財務分析の勘所

・女性のためのクラウドファンディング

・POC手段としてのクラウドファンディング

・クラウドファンディングと社会的インパクト投資

・資金調達ツールとしてクラウドファンディングの使い方

・起業家がクラウドファンディングで出来ること

その他

ご要望、お問い合わせは以下のフォームからお願い致します。

最新記事 by 西谷 佳之 (全て見る)

- 元銀行支店長が解説する貸金庫の仕組みと管理の実態 - 2024年12月28日

- 企業の女性活躍推進が進まない理由について ~施策や数値目標に焦点をあてることの限界~ - 2024年7月8日

- ピルの使用で女性と組織のパフォーマンスを上げる 「企業の福利厚生としてピルに注目するメリット」 - 2023年10月17日